Quién se acuerda de Agustín Gómez Arcos

Al olmo viejo, hendido por el rayo…

"Todo escritor debe ser testigo y memoria de la humanidad y, por lo tanto, creo que tengo el derecho y el deber de participar en la memoria de mi pueblo…". Son palabras de Agustín Gómez Arcos, unas palabras que nos devuelve su excelente traductora Adoración Elvira Rodríguez en el prólogo a Ana no, la novela escrita en francés por el autor andaluz y publicada en España en 2009. La gratitud infinita a Cabaret Voltaire, que viene publicando la obra de este autor nada habitual en las listas de éxitos literarios que regularmente ocupan títulos y autores a los que Gómez Arcos deja sin ninguna duda a la altura del betún.

En realidad, el título de esta columna tendría que ser: Quién conoce a Agustín Gómez Arcos. Hace unos meses, en estas mismas páginas, así titulaba la que escribía sobre otro escritor imprescindible: José Avello, que, por cierto, ya ha aumentado su presencia en las librerías con su libro Relatos reunidos, una serie de narraciones felizmente recuperadas por su esposa Milagros Gonzalvo y con un prólogo excelente de Álvaro Acebes Arias. Editado por Trea, la misma editorial que ya había publicado sus dos únicas novelas, obras maestras que nadie habría de perderse en estos tiempos en que se imponen escrituras de usar y tirar sin ningún pudor y aún menos vergüenza literaria. Hablo de Jugadores de billar y La subversión de Beti García. Si no los han leído, pueden tranquilamente zamparse los tres libros de una tacada. Si no les gustan, yo mismo les devuelvo la pasta. Lo juro sobre la tumba borracha de William Faulkner, ¿vale? Sigo con lo que les estaba contando de Agustín Gómez Arcos. Otro que tal baila.

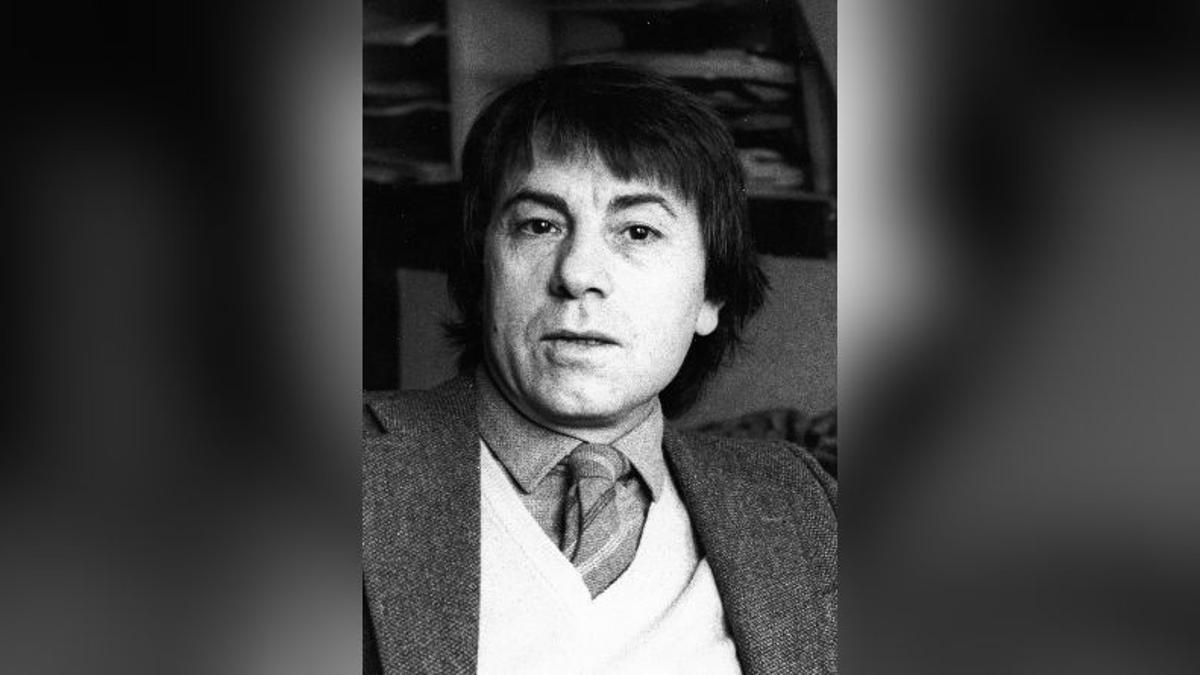

Había nacido en Enix, un pueblo de Almería, en 1933. A los veinte años se va a Barcelona y después a Madrid. Le tienta la literatura por encima de todos los proyectos que la familia le había metido en la cabeza. Por cierto: una familia republicana hasta las cachas. Pronto empieza a probar suerte en el mundo de la literatura. Alterna ese mundo con los que le van saliendo al paso de la precariedad. Obtiene dos veces el Premio Lope de Vega de teatro. La censura franquista impide su representación. No le da tregua, esa censura. Es como un ensañamiento. Acosado por todas partes. Además es homosexual. Eso les faltaba a los jerifaltes machurrones de la dictadura. Persecución a muerte. Años atrás habían hecho lo mismo con Miguel de Molina, el artista inigualable de la copla. Y como él, decide irse de España. Primero a Londres. Luego, ya definitivamente, a París. Año 1968. Aquí empieza a dedicarse totalmente a la escritura. Escribe mucho. No para de escribir. Como otros colegas anteriores, igualmente extranjeros, lo hace en francés. Le cuesta asumir y asumirse a sí mismo en una lengua que no es la suya. Pero eso no le impide ir construyendo una de las obras más consistentes que ha dado la literatura española contemporánea. Muchos títulos: El cordero carnívoro, María República, Ana no, El hombre arrodillado, El niño pan… Y poesía, también escribe poesía.

Su vida es la escritura. Y su escritura es el tiempo que dejó atrás cuando decidió el exilio. Y la República, la querida República de su familia. La suya. La de Ana Paucha en Ana no, que es para mí su mejor novela: "La Segunda República me atañía directamente; a mí y a miles de mujeres. Por primera vez en la historia éramos interlocutoras de los hombres, y no unos seres cuya única misión era preparar la comida, lavar la ropa y abrirse de piernas en las intimidades de la noche y de la cama".

El viaje interminable

Tiene Ana Paucha setenta y cinco años. El marido y dos de sus tres hijos han muerto en la guerra. El otro, el pequeño, está preso en una cárcel del Norte. Por comunista. Y un día decide ir a verlo. A su edad, cómo se le ocurre. Es lo último que hará antes de morirse. Dos viajes juntos: a visitar al hijo y a morirse. Dos viajes en uno: "Es precisamente por él, por Jesús Paucha, mi tercer hijo, por quien he emprendido este viaje. Voy al Norte, para verlo en la cárcel. Por él pido limosna. Para ver de nuevo esa mirada azul, encerrada a perpetuidad en una celda oscura, y luego irme… Irme para siempre llevándome en los ojos algo que no sea el negro del luto". El recorrido por una España que no es la que anunciaban los años desde la victoria fascista. En el hatillo, unos dulces para el hijo. Y el rencor de clase. Cuando se acaba la guerra regresan al pueblo vencedores y vencidos. Los vencidos de Ana se han quedado en alguna batalla. Se encuentra con Justo, que fue amigo de su hijo mayor y es de los que ganaron. Le pregunta si fue su fusil el que mató al marido y a sus dos hijos. El otro le escupe a los pies: "Desde aquel escupitajo me convertí para todo el mundo en Ana la roja". El orgullo de clase también en el hatillo con los dulces. Lo que dice en El hombre arrodillado: "Los ricos se lo quedan todo: el dinero, por supuesto, y también el ambiente perfumado que ese dinero proporciona".

Emprende el viaje Ana Paucha en busca de ese último consuelo que acabe con la pena, con la derrota que nunca se ha ido de su casa y de su gente. El encuentro con mucha otra gente de la que todo lo desconocía. Los fascistas que la devuelven a los territorios obscenos de la victoria franquista. El Valle de los Caídos incluido. La aclamación masiva de los vencedores al Caudillo, a un Caudillo asesino que no es el suyo. Nunca se le olvidará de dónde viene, de qué sitio, de qué familia, de qué República. Las fuerzas de una mujer de setenta y cinco años que se enrolará para sobrevivir en la troupe de un circo donde limpiará la mierda de las bestias.

Hacer lo que sea sin perder ninguna dignidad. Eso sobre todo. Que quede claro a quienes se va encontrando en su camino por la España de la vergüenza. La dignidad de una derrota que no ha acabado con ella, por más que a su edad la derrota pese más en el hatillo con los dulces para el hijo preso en una cárcel del Norte. A eso, a mantener esa dignidad también ayuda gente que le confirma en su sentido de la solidaridad. Otra vez la solidaridad de clase. Cuando la expulsan de un restaurante porque es una mendiga insolente. Y ya en la calle, el camarero que sale y le lleva a escondidas "un tazón de café caliente" y se niega a que ella se lo pague. No todo está perdido, piensa. Aunque aún le quede un trecho largo, interminable, hasta que llegue al Norte para ver a su hijo preso, condenado de por vida porque la dictadura no pone límites a su crueldad, al ejercicio arrogante de su victoria cuando la guerra.

La Patria, ese duelo sumergido

La fortaleza de Ana Paucha para soportar las dificultades del viaje inacabable. Sigue las vías del tren para no perderse, aunque a veces algo la obliga a desviarse y a perder el sentido de la orientación. La brújula es la de su condición de madre que no caerá nunca en el desaliento. La necesidad de ver a su hijo para despedirse de una vida que se fue a pique cuando los fascistas acabaron con los suyos, con los de tanta gente que perdió la guerra y a veces tiene la sensación de que perder una guerra es algo que no se acaba nunca.

En su memoria, como esa brújula que la guía como por arte de magia, la barca en la que el marido Pedro Paucha había pintado: Anita la alegría del regreso. Porque Ana y su familia eran de la mar. Por eso se hace más duro el viaje por las tierras resecas de una España donde todo era como un secarral inmundo, sin aliento, sólo el are fétido de la dictadura en los recodos de todos los caminos. La barca de la memoria que nunca la ha abandonado. Qué queda cuando se acaban los recuerdos. A lo mejor, nada. Ella no sabe de letra. Pero sabe que lo que somos es lo que quien vino antes nos dejó en herencia. Y a ella le habían dejado la mejor de esas herencias. Esa Segunda República que sigue en su cabeza y en las huellas que va dejando en el largo viaje en busca de su hijo, el pequeño Jesús que está preso -a saber si vivo- en una cárcel de Franco porque era comunista.

Y entre tanto contratiempo, escarba casi al final en la nieve que es como la antesala de la muerte. La blancura que siempre será oscura. Como la muerte y la dictadura. Y mientras escarba hasta la extenuación, pero sin perder la rabia ni el rencor, esa imagen que he subrayado con la rabia y el rencor también de un lector que ha seguido hasta el final los pasos de Ana, la roja: "Tierra de fosa común, tierra llamada de la patria". Todavía hoy esa fosa común que sigue queriendo cegar el fascismo que no desapareció con la muerte del dictador hace ahora cincuenta años. Pero a pesar de todo, a pesar de tanto padecimiento de Ana Paucha, no crean que después de leerla nos vamos a cortar las venas de tristeza y desasosiego. Bien que lo afirma en su excelente presentación Adoración Elvira Rodríguez: "A pesar de todo, no es una novela pesimista. Es más bien un libro de esperanza". Ustedes mismos, si la leen.

Final

La verdad de las ficciones

Ver más

No sé cuánta gente sabe que existió un escritor, para mí imprescindible, que se llama Agustín Gómez Arcos. Murió en París en 1998. Quién se acuerda de él. Quién lo conoce. En Francia es uno de los escritores más importantes. Aquí sigue en el peor de los exilios: el de la inexistencia. Ojalá si leen esta columna y no lo conocían se animen a acercarse a sus libros. Y si sabían de su vida y de su obra, pues que hagamos fuerza conjuntamente para sacarlo del anonimato, de esa injusta inexistencia. Esta columna es sólo un insignificante granito de arena hacia esa recuperación. Sólo un granito insignificante. Sólo eso. Sólo.

PD. Este texto está dedicado a mi amigo Domingo García Cañedo, que, cuando era director del Instituto Cervantes de París, organizó hace dos o tres años una magnífica exposición sobre la vida y la obra de Agustín Gómez Arcos. Yo estaba allí en esos días. Y pude disfrutarla con una mezcla de alegría y de tristeza. El olvido y la memoria, ya saben. Siempre lo mismo. Siempre. Gracias también a quienes sí que se han ocupado de leer y escribir sobre este escritor cuya lectura, ya lo dije, considero de obligado cumplimiento.

* Alfons Cervera es escritor. Su último título publicado es 'Libro de familia', editado por Piel de Zapa.