Cuando Silver Kane nos salvó de la quema franquista

El pensamiento escapaba siempre al análisis de los infatigables sabios.

George H. White

'El enigma de los hombres planta'

Érase una vez un pueblo donde en las casas no había libros. Sólo hambre. Los fascistas habían ganado la guerra y la República fue a parar al desván de los cacharros inservibles. Y la cultura. Y las aspiraciones a la igualdad en todo. Y los gritos de libertad que atronaron las calles un ya inalcanzable 14 de abril de 1931. Todo se fue a la mierda aquel maldito mes de abril de 1939. Lo que quedó fue una sórdida parafernalia de brazos en alto, de himnos a la Patria, de cárceles llenas de muertos, como las cunetas y las fosas incógnitas en los cementerios. Un insufrible olor a podrido durante cuarenta años que no acaba de irse medio siglo después de la muerte del dictador Franco Bahamonde.

Los perfumes siempre de poco alcance de la democracia no han conseguido que la carroña dejara de meterse por nuestras narices y tomar al asalto esa parte del cerebro que, según dicen, nos permite pensar y dar sentido a la fragancia de lo humano. Fragancia, qué palabra más cursi. Como si esto que escribo fuera un anuncio de la tele y no el regreso a una de las épocas más crueles de la infamia contemporánea. La dictadura franquista. El olvido de la Segunda República cuando llevamos ya, según dicen, cincuenta años de democracia. Y de una Monarquía heredada del franquismo. Eso no lo dicen. Las casas sin libros. Sólo la cartilla de racionamiento y la historia de España contada en las escuelas llenas de mentiras.

Aquellas novelitas

A mi padre le gustaba el teatro. Dirigió el grupo artístico de Gestalgar, nuestro pueblo de la Serranía valenciana. Fue protagonista en casi todas las obras representadas en el viejo cine ya desaparecido, como todo lo de entonces. Su sueño era llegar a ser actor profesional, pero la condena después de la guerra le impidió moverse por la vida como a él le habría gustado. Fue hornero toda su vida. Y yo trabajé con él, con mi madre y mi hermano desde los diez u once años hasta casi los treinta. Todas las noches a currar en el horno desde que era un crío. Y sin embargo, el oficio me gustaba. Quería ser hornero. Me obligaron a estudiar, aunque fuera a ratos. Y, por libre, cursé los estudios de Magisterio: la carrera más corta. Pero nunca dejé de ser hornero. Nunca. De hecho, cuando me preguntan si me gusta dedicarme a la escritura (lo de ser escritor me parece —como decía el maestro Onetti— una muestra de arrogancia ridículamente insoportable), contesto que mi oficio siempre fue y será el de hornero. O sea, que cuando leo eso de pan de masa madre, pan de pueblo y otros reclamos comerciales tuerzo el morro y qué quieren que les diga…

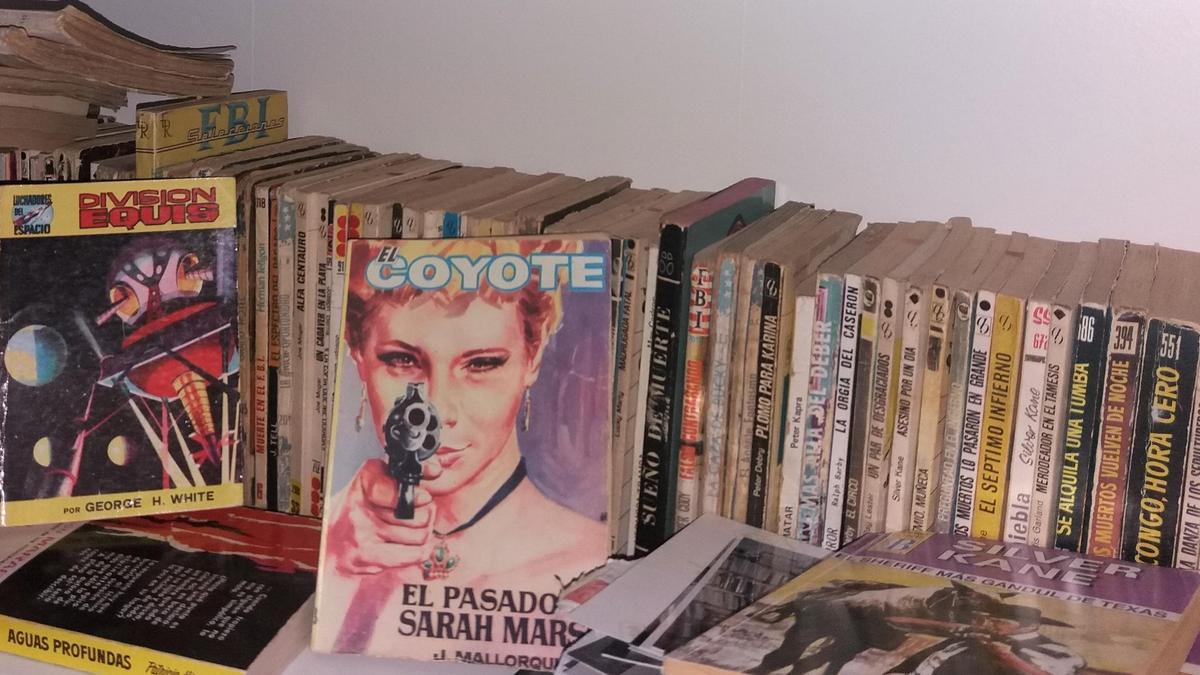

Digo lo de mi padre y el teatro porque en mi casa había media docena de libros, o algo parecido: la mitad, escritos a mano, eran los textos que correspondían a los personajes que él interpretaba. Otros eran un libro con las poesías de Zorrilla y unos manuscritos grapados con El piyayo, Oda al Dos de Mayo, Un duro al año y —qué cosa más rara— La casada infiel, de Federico García Lorca. Y el último, que no sé dónde se habrá metido, uno sobre las maravillas del mundo que me dieron como premio en la escuela cuando tenía siete años. Esa era toda la literatura que había en la casa de la calle Larga cuando mis padres regresaron al pueblo hace unos treinta años. Yo lo haría no mucho después y a esa entrañable biblioteca le añadiría mi particular colección de obras inmortales: un buen puñado de novelas genéricamente llamadas del Oeste. Las famosas “novelitas”. Seguro que bastantes de ustedes han leído alguna en su vida. Quien sí que se alimentó de esas historias que nos convertían en expertos viajeros por las galaxias de la imaginación es mi amigo Montero Glez. Y no te veas qué novelazas escribe el tío.

Los magnates de la crítica y los estudios académicos que fabrican los bestsellers de la “gran literatura” las consideran subliteratura. Y se quedan tan anchos. Luego lees lo que escriben de vergonzosos bodrios editoriales y te entran ganas de convertirte en el Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street. Seguro que esos lumbreras se formaron zampándose con glotona delectación las obras literarias más importantes del mundo mundial, que leyeron cuando eran unos críos a Balzac, Dostoievski y William Faulkner. Hasta jurarán, sin que se les note que mienten más que mi paisano Carlos Mazón sobre dónde estaba el día de la dana, que se les quedaron cortos los siete tomos de En busca del tiempo perdido. Pero igual les pregunto a esas eminencias si saben quién fue Silver Kane y se quedan como si fueran un moai de la Isla de Pascua.

De las vidas imaginarias

Eran los únicos libros que entraban en muchas casas cuando España era un secarral donde hasta agonizaban los lagartos. Con todo eso crecimos mucha gente y aquí estamos. La pobre niñería que leíamos las novelas de Silver Kane y otros colegas de la “abominable subliteratura” nos libramos, gracias a ellos y digan lo que digan sus ilustrados detractores, de la quema ideológica franquista. Vivíamos en otros mundos. Cabalgábamos por las Montañas Rocosas y las calles embroncadas de Dodge City, viajábamos en naves espaciales que ni hubiera podido imaginar el nazi Elon Musk, nos enamorábamos de la espía que surgió del frío porque nos importaban un jodido pito el sol de Benidorm y el faro luminoso y anticomunista de todo el Occidente.

Sí, leía entonces aquellas novelitas y las sigo leyendo ahora. Bien alto y claro lo digo: cuando ya no puedo más con tanta “gran literatura” regreso a la tabla de salvación que son las aventuras del Oeste, del FBI, de Ciencia-Ficción… Me abrazo a Silver Kane, a George H. White, a Alf Regaldie, a Peter Debry, a Edward Goodman, a A. C. Rolcest, a Marcial Lafuente Estefanía, a José Mallorquí, a Donald Curtis, a Keith Luger, a Fidel Prado, a Lou Carrigan, a Joseph Berna y a tantos autores como ellos para que no se me coman por los garrones los mercenarios intereses del mercado literario. Pero hoy —ya vendrán otros nombres de aquel mundo novelístico y de los tebeos— quiero hablarles de Silver Kane.

Lo he hecho ya en numerosas ocasiones. Ahora lo hago porque hace nada Luis García Jambrina me dijo que estaba preparando una novela sobre Francisco González Ledesma, o sea sobre Silver Kane. Y como Luis conocía mi afición por la “literatura para analfabetos”, quería que le contara cosas sobre esa literatura en general y principalmente sobre mi siempre admirado Silver Kane. Y le conté algunas cosas. Ojalá le salga una novela como Kane y sus colegas se merecen. Seguro que sí.

Tenían muchos nombres quienes escribían esas novelas. Los de verdad y los que se inventaban. El suyo auténtico era Francisco González Ledesma. Y así firmó muchas de las novelas más imprescindibles de la literatura española contemporánea. Se inventó un personaje llamado Méndez para sus inmensas historias policiales o como se las quiera llamar. Ganó el Planeta en 1984 con Crónica sentimental en rojo. Mucho antes, la censura le había prohibido la publicación de Sombras viejas, su primera novela, con la que había ganado el Premio Internacional de Novela en 1948. En Francia era más conocido que en España. Para mí fue y sigue siendo —ya lo dije— uno de los escritores más imprescindibles. Pero si me dan a elegir —como cantaban Los Chunguitos—, me quedo con el nombre inventado: Silver Kane. Escribió cientos, no sé si miles de aquellas novelitas. De todos los géneros, también para el llamado de chicas en el que triunfaba el nombre de Corín Tellado por encima de todos los demás.

Él echó mano de un seudónimo apropiado para la ocasión: Rosa Alcázar. Me hace gracia cuando leo lo de que toda aquella era literatura basura. Si escribían un par de novelas a la semana. Si lo importante era construir un artefacto que funcionara sin calentarnos ni calentarse demasiado la cabeza. Si tenían que vivir como machacas de un negocio que cursaba cientos de miles de ejemplares todas las semanas para el mercado español y el latinoamericano. ¿Les suena, por ejemplo, el nombre de Eduardo de Guzmán? Sí, el autor anarquista de Aurora de sangre: vida y muerte de Hildegart, el libro que dio pie a Mi hija Hildegart, la película de Fernán Gómez? Pues se ganaba la vida escribiendo novelas del Oeste y del FBI con los seudónimos de Edward Goodman, Eddie Thorny, Richard Jackson y algunos más que me cuesta recordar. Pues como él, una inacabable lista de nombres anglosajones falsos que nos encandilaban con sus vidas imaginarias antes de que hiciera lo mismo con otros nombres rimbombantes Pierre Michon, ese genio demasiado desconocido en nuestro actual panorama literario.

¡Ay!, ¿qué hacemos con la gente lista?

Cien páginas eran más o menos las que les servían para contar historias que alegraban la vida cotidiana de un tiempo en que la alegría era un bien escaso, casi inexistente. Y sin embargo, muchos de aquellos autores escribían como dios: Silver Kane era uno de ellos. Seguramente el que mejor escribía. Tuve la suerte inmensa de conocerlo un día en Barcelona. Y luego en otros sitios. Y sigo teniendo la suerte inmensa de seguir leyéndolo y de tener en uno de los puntos más visibles de mi particular biblioteca de Alejandría tres de sus novelitas dedicadas de su puño y letra. En una de ellas, Yo soy el verdugo, escribe: “Con cariño, Alfons, te dedico esta novela del tiempo de las ilusiones. Silver Kane”. Una de mis numerosas joyas escondidas, como llaman Jesús Maraña y Alba Precedo (suerte, querida Alba, en tus nuevos destinos periodísticos) a los libros que para infoLibre me saco de vez en cuando de la manga porque me gusta escarbar, como un incansable buscador de tesoros, entre los restos de todos los naufragios, que es lo mismo que decir de todos los olvidos.

Desde aquí he de mostrar una gratitud infinita a la Asociación Cultural Hispanoamericana Amigos del Bolsilibro (ACHAB). Llevan a cabo un enorme y entregado trabajo de recuperación de aquellas novelas, que también se llamaban de “quiosco” o de “a duro”, que es lo que solían costar si las comprabas nuevas aunque muchas las cambiábamos por otras una vez a la semana pagando unas pocas perras en la transacción. Hace un par de años publicaron precisamente un volumen especial dedicado a Silver Kane con el título de Ciudadano Kane. Un lujo disponer de unas cuantas de sus historias. Tengo muchas de ellas en la casa de la calle Larga. Las sigo adquiriendo donde puedo. Me gusta pensar en las vidas que han pasado por sus páginas, en la alegría que llenó algunas casas sometidas a la devastación por el horror fascista que tanto se ensañó también con la cultura.

Una infinita tristeza

¿Hay otros paraísos que no sean los perdidos?

Ver más

Nunca dejaré de volver a las novelas de Silver Kane. Nunca, tampoco, a las de Francisco González Ledesma, claro que no. Los dos eran lo mismo: grandes escritores, cada cual en su territorio literario. Lo que escribía en Ciudadano Kane su hija y escritora Victoria González Torralba: “Tal vez fuera González Ledesma quien poseyera el talento, pero el oficio se lo debía todo a Silver Kane”. Para mucha gente fue —con muchos otros nombres que lo acompañaron en sus difíciles y estajanovistas travesías literarias— la tabla de salvación que nos apartaba, cuando éramos jóvenes, de las sombrías calles del franquismo. Y menos lobos, Caperucita, por parte de quienes pontifican, con aire de ridículos guiñoles, sobre lo que es la gran literatura y la que sólo se merece que la miren por encima del hombro.

Cuando murió Silver Kane hace diez años sentí una infinita tristeza. Ya sé que, como suele decirse, siempre nos quedarán sus novelas, las historias que se inventaba con Méndez hurgando en las tripas de una sociedad que olía a rata quemada y las que en apenas cien páginas nos alegraban la vida en un país donde todo eran sombras y con la vileza de una inacabable dictadura vaciando de libros las casas y llenándolas de hambre. Si no han leído a Francisco González Ledesma o a Silver Kane no saben lo que se están perdiendo. Lo digo porque el remedio es fácil: búsquenlos. Seguro que los encuentran. Y si no, pues pregúntenme y les digo cómo y dónde, ¿vale? Pues eso.

* Alfons Cervera es escritor. Su último título publicado es 'Libro de familia', editado por Piel de Zapa.